はじめまして!

習慣化プロデューサーのえだちんです。

私は教育大学出身で、現在は人材育成会社で研修講師、組織の習慣化コンサルティングに従事している。

習慣化大学ではえだちんの学びや実体験を基に、人生を変える習慣や習慣化のコツをお届けしていく。

「スマホ断ちなんてとんでもない」「そんなことできない」

と思った人もいるかもしれない。

何も完全にスマホを使わないとか、インターネットを使わないという話ではない。

人生の主導権を取り戻すためにスマホとの距離を置き、本当に大切なことに集中することを目指す。

この記事では以下の人に読んでもらいたい。

・スマホを触りすぎてしまうことで本来やりたいことができていない

・気づいたらいつもスマホを触ってしまっている

・SNSやゲームによって仕事ややりたいことに集中することができていない

・1日中家でダラダラスマホを触っていて、虚無感を覚えることがある

・家族との時間、自分の時間、睡眠などもっと大切なことに時間を使っていきたい

スマホは文明の利器だ。

便利で非常に優れたデバイスである。

一方で使い方を間違えると、人生に悪影響を与える。

スマホを使っていると思っていたら、スマホに使われてしまっている。

私はこのデジタルミニマリズムを実践してから「平均1.5時間/日」程度しかスマホを触っていない。*10年日記をスマホで書いているのでその30分~1時間も含む

その私の実体験や書籍の情報を基に、デジタル・ミニマリズムという習慣(生き方)について紹介していく。

なぜ、スマホとの距離を置くべきか?(スマホ断ち)

スマホとの距離を置くべき理由を見ていこう。

私ももともとはかなりスマホを使っていた。

スクリーンタイムが8時間超えるほどに使っていたこともあった。

隙間時間という隙間時間がスマホを触る時間へと吸い取られていた。

スマホによって生活に悪影響が及んでいることを再認識してもらいたい。

スマホによってもたらされる「依存」

スマホが悪になりうる要因を一つだけ挙げろというのであれば「依存」である。

スマホは行為依存を促すように設計されている。

人々が‘‘使わずにはいられない‘‘からこそビジネスとして成立している。

Apple、Gogle、FaceBook、Amazomなどの有名IT企業はこの「依存」を活用して莫大な利益を得ている。

自然と人が「依存」するようにプログラムしたものを提供しているのだ。

その天才たちの集まりに私たちは対抗しないといけない。

まずは敵の正体・依存のメカニズム知っておく必要がある。

スマホというよりSNSが悪の根源

スマホの中のSNSこそが依存をもたらす悪の根源である。

いいねがついたかどうか確認する行為、メッセージが届いたかどうか確認する行為は喫煙と同じくらい依存性が高い。

スマホの中のSNSをチェックする行為は「さあ、当たりは出るかな」と期待してながらスロットマシンのレバーを引くようなものである。

知らず知らずのうちにSNSの奴隷になってしまっているのである。

「依存」のメカニズム

ではなぜ、SNSによって依存がもたらされるのか。

そのメカニズムを見ていこう。

間歇強化

決まったパターンで報酬を与えられるよりも予期せぬパターンで与えられた方が喜びが大きくなるというものである。

予想外のタイミングで報酬をもらった方が、快感をつかさどる神経伝達物質のドーパミンの分泌量が多くなるからである。

SNSはまさに「メッセージ」や「いいね」「コメント」などのランダムな報酬によって行動が強化されている。

例えるならSNSへの投稿をするたびにギャンブルをしているようなものなのである。

承認欲求

人が「他者に認められたい」「価値ある存在だと感じたい」と望む心理的な欲求である。

人間は社会的動物であり、生き残るためにも他人からどう思われているかを全く意識せずにいることはできない。

SNSのアプリはこの人間の根源的欲求を利用している。

SNSを通じてつながっているという感覚を強く渇望させている。

「いいね」の通知によって私はつながっているという偽の感覚を得ようとしているのだ。

問題なのはその欲求が完全に満たされるわけではないということ。

だからこそ、手軽に見ることができるスマホのSNSアプリによって繰り返し承認欲求を満たそうと行為を繰り返すのである。

スマホ依存による悪影響

スマホ依存によってもたらされる悪影響は以下の通りである。

- 疲労感

- 幸福度の低下

- 集中力低下

疲労感

スマホの依存性が高いことによって、人々は四六時中スマホに注意を奪われることになる。

それによって脳が疲れたり、目が疲れたりする。

もっと言うと夜にもスマホを触りすぎることによって睡眠時間の低下や睡眠の質の低下が生じる。

幸福度の低下

スマホのSNSによって、インターネット上で他人と繋がったり、他者の生活の情報を知ることができる。

ただこれらによって以下問題が生じる。

・リアルの交流の時間が減ることでより孤独に感じる

・他人との比較によって劣等感や虚無感を覚える

SNSは一見、便利で簡単に繋がったり、他者の情報を知ったりすることができると思うが、幸福の観点からすると大きな問題があるのだ。

集中力の低下

スマホが近くにあるだけで集中力が著しく低下する研究結果も出てきている。

「いいねがついているか確認したい」「メッセージやコメントがついているか確認したい」「ゲームにログインしたい」という衝動はスマホに手を伸ばしていない時間でせえ、私たちの集中力を奪い、日々の主体的な活動をむしばんでいくのだ。

つまりは、スマホを触っている時はもちろん、触っていない時でさえも集中力を脅かすのである。

デジタル・ミニマリズム(スマホ断ち)のやり方

スマホとの距離を置くことの重要性について理解してもらったところで具体的なデジタル・ミニマリズム(スマホ断ち)のやり方を見ていこう。

具体的なステップは以下の通りだ。

①スマホアプリを最適化する(アプリを減らす)

②スマホを使いにくくする

①スマホアプリを最適化する(アプリを減らす)

スマホアプリの最適化から見ていこう。

これは簡単に言うと混沌としたあなたのスマホの中身を断捨離し、アプリを減らし、最適化するということである。

改めてスマホの中を見てもらいたい。

よく使うアプリ、たまに使うアプリ、全く使っていないアプリ。

様々あるだろう。

使っていないアプリを消すことは最初にやるべきだが、ゴールはよく使うアプリを本当に必要か吟味し、一旦減らすことである。

何の準備もなく消すわけではない。

以下ステップに従って、アプリを減らす。

➊‘‘必須ではない‘‘アプリ(デジタルデバイス)を決める

➋30日間、ルールを決めて休止する

➌休止したアプリを選考し、再導入する

➊‘‘必須ではない‘‘アプリ(デジタルデバイス)を決める

ステップ➊では実際に休止するアプリ(デジタルデバイス)を決める。

検討すべきアプリやデジタルデバイスを洗い出した上で、どれが‘‘必須ではないか‘‘

どれが‘‘必須であるか‘‘という基準で選ぶ。

必須である基準は一時的であっても排除してしまうことで仕事やプライベートに大きなデメリットや支障をきたすかどうかである。

くれぐれも‘‘便利‘‘と‘‘必須‘‘を混同しないこと。

基準が分かりにくいと思うので例を載せておく。

〇必須に該当するもの例

- 仕事で使うもの

┗仕事関係のメールやメッセージをするアプリ - 家庭における連絡ツール

┗家族の送迎などで連絡を取り合うためのアプリ - パートナー(彼氏彼女・配偶者)との連絡ツール

┗遠距離で交際していて、連絡を取り合うためのアプリ

〇必須ではないに該当するもの例

- 友達の状況を確認するためのツール

┗友達のプライベートの様子を確認するためのアプリ

┗コミュニケーションを取るためのアプリ - 不特定多数の友達と連絡を取り合うためのツール

┗要件が特にないのに手軽に連絡を取れるようにするアプリ - なんとなく無いと不安なツール

┗SNS、メッセンジャー(メールやSMS)、YouTube、TickTok など

➋30日間、ルールを決めて休止する

ステップ➋ではルールを決めて、そのルールに従って休止する。

ルールといっても基本的にはアプリを削除(完全にデータは消さなくてもOK)し、30日間決めたアプリやデジタルデバイスを使わないようにするだけで問題ない。

とはいえ、30日間全く見ないのは無理。と思う人もいるかもしれない。

それによって、アプリやデジタルデバイスを選定する際に躊躇してしまうかもしれない。

そこで、ルールを決めることが有効になる。

ルールにおいては「制限をかけたルール」にすることが重要だ。

例えば

- インターネットを基本的に使用禁止するが、メールを送受信する時とAmazonで生活用品を注文する時だけ使用を許可する

- ストリーミング配信(Netflix、Amazom Prime Videoなど)を基本的に禁止するが、他の人と一緒に見る場合のみ使用を許可する

- SNS(Instagram、X)を基本的に禁止するが、通勤電車の中だけは利用を許可する

制限をかけたルールを構築する上でポイントがある。

それは、「普段はアクセスしづらくしておくこと」である。

例えば

- ウェブサイトへのアクセスにはパスワードをかけておき、利用する際は家族にパスワードを入力してもらってから利用する

- ストリーミング配信のアプリは基本的にアンインストールしておき、利用する時だけインストールする

- SNSは基本的にアンインストール&ログアウトしておき、通勤電車で利用する時だけインストール&ログインをする

上記のようにアクセスしづらくしておかないと、制限をかけたルールに適応されないときにも思わず、使ってしまい、元の習慣に戻ってしまうからだ。

ルールを決めたら、30日間ルールに従って運用するだけである。

➌休止したアプリを選考し、再導入する

ステップ➌では休止していたアプリ(デジタルデバイス)を選考したうえで本当に必須なもののみ再導入する。

デジタル・ミニマリズムにおけるこの休止期間の目的はアプリやデジタルデバイスを一時的に休むというデットクスではない。

あなたの人生の主導権を取り戻すきっかけを作ることである。

そのまま休止していたアプリ(デジタル・デバイス)を30日後にすべて元に戻したら意味がない。スマホ漬けの元の生活に戻ってしまうだけだ。

大切なのは30日間の休止時間によってもたらされたまっさらな状態からスタートして、厳格な基準をパスしたアプリ(デジタルデバイス)だけを生活に入れなおすことだ。

<選考基準>

・自身の価値観に準ずる大事な事柄を後押しするか?(なんらかのメリットがある程度では不十分)

・大事なことがらを支援する最善の方法であるか?(最善ではないなら、代わりの方法を考える)

・いつ、どのようにスマホ(デジタルデバイス)を利用するかを具体的にルールを定めた上で、利用することで生活に貢献できるか?

大切なのはアプリを最適化することである。

上記の選考基準によって、選抜または再導入してもルールを導入することでスマホの中身やスマホ利用を制限することが目的である。

アプリの数も変わらず、ルールも設けられていなければ意味がない。

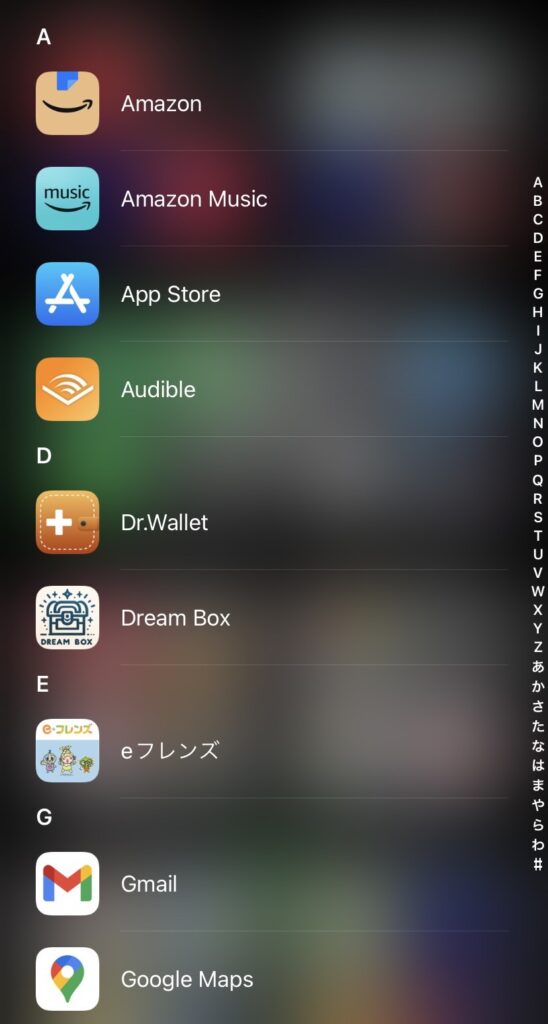

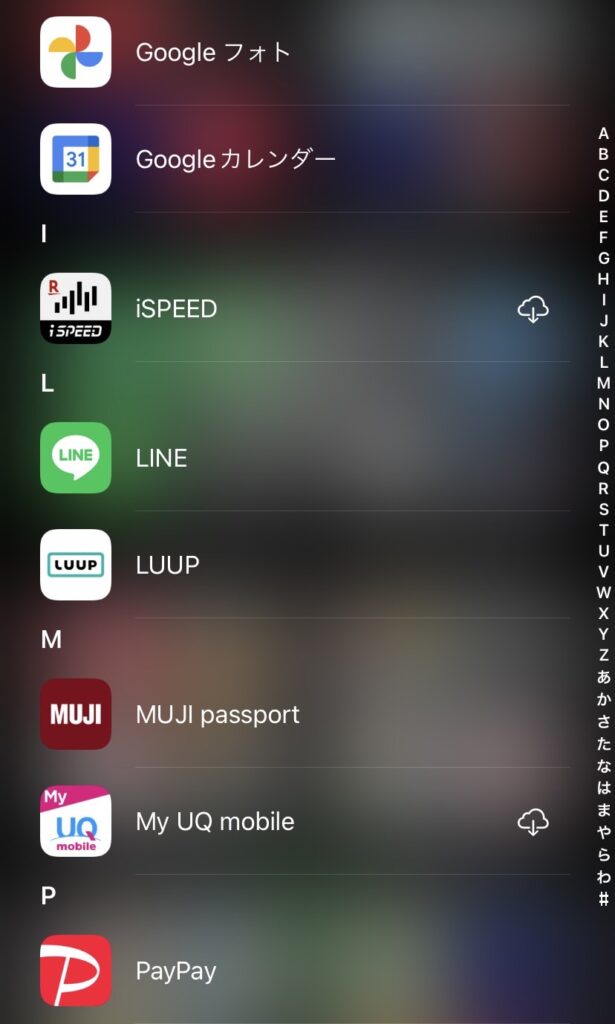

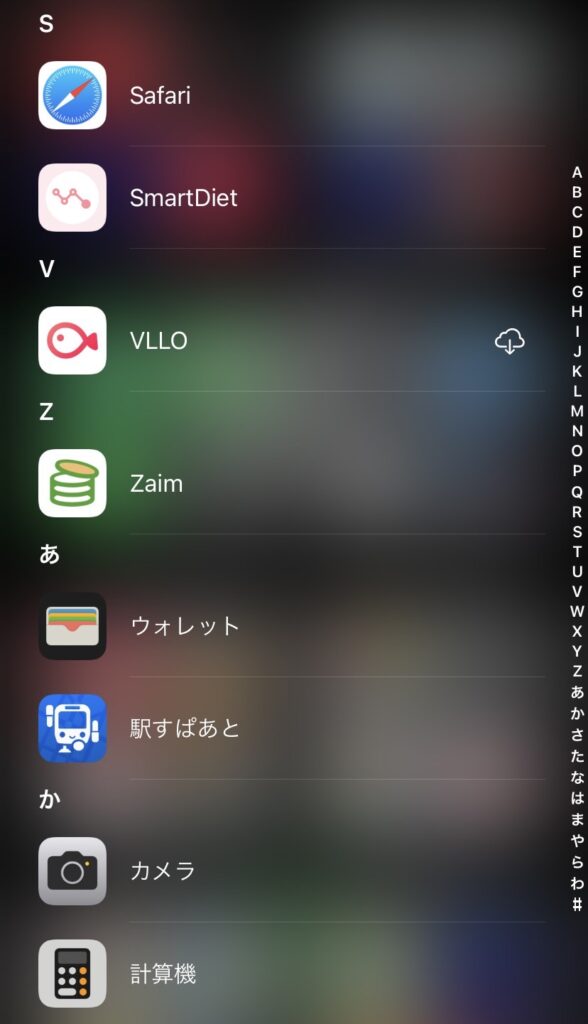

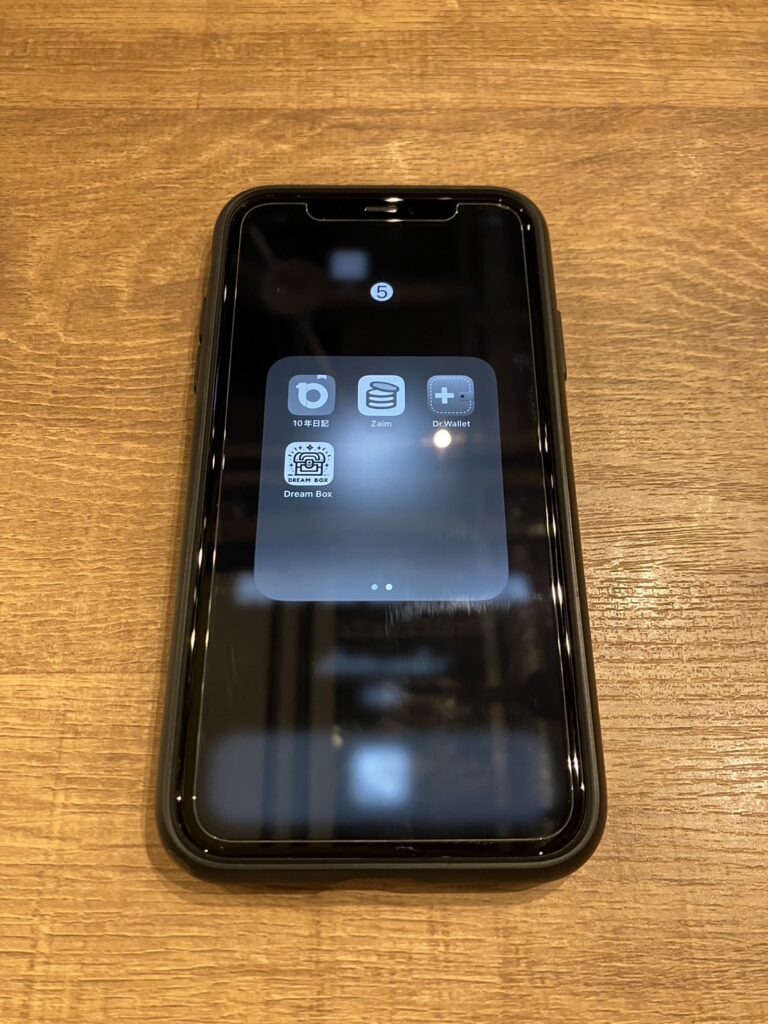

【参考】私の残したアプリたち

参考までに私が必須であると判断して残したアプリたちを紹介する。

また、その際に適応したルールも合わせて紹介していく。

●残したアプリたち

- Amazon

- Amazon music

- Apple Store

- Dr.Wallet

- Dream Box

- eフレンズ(生協注文)

- Gmail

- Google Maps

- Googleフォト

- Googleカレンダー

- LINE

- LUUP

- MUJIpassport

- My UQ mobile

- Pay Pay

- Safari

- SmartDiet

- Zaim

- ウォレット

- 駅すぱあと

- カメラ

- 計算機

- 写真

- ショートカット

- 設定

- チャリチャリ

- 電話

- ファイル

- ヘルスケア

- ボイスメモ

- みずほWallet

- みずほダイレクト

- ミュージック

- メッセージ

- メモ

- メルカリ

●設定したルール

- SafariからのYouTubeへのアクセスは禁止

┗誰かに動画のリンクを共有する時のみ許可 - Instagram、X、TickTokはアカウント削除

*今後ブログ拡散のためにXはアカウント作成するかも

②スマホを使いにくくする

①スマホアプリを最適化する(アプリを減らす)で大幅土台は整った。

だが、これだけでは今あるアプリを無意識に触って時間を浪費したり、スマホそのものによって集中力を阻害されたりしてしまう。

そこでスマホを使いにくくすることでより、スマホに手が伸びにくくなる。

➊アプリを見えにくくする

➋スマホを見にくくする

➌スマホにアクセスしづらくする

➍スマホの利用時間を見える化する

➊アプリを見えにくくする

アプリを見えにくくするためには以下2つが重要になる。

・スマホのホーム画面のレイアウト変更

・アプリの通知オフ

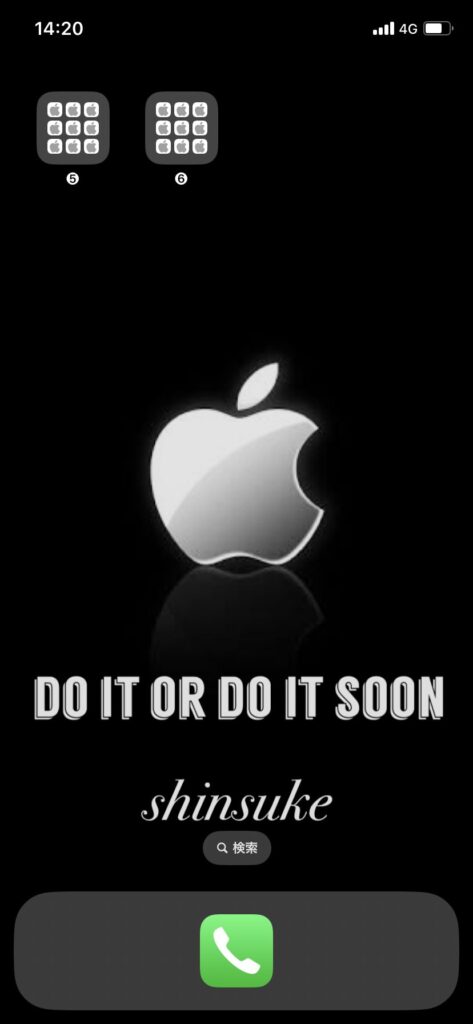

スマホのホーム画面のレイアウト変更

これはシンプルに以下のように画面を開いてもすぐにアプリが見えないように隠しておくことである。

例えば、ページを送らないと目的のアプリにたどり着かないようにしたり、1ページ目のホーム画面には何もアプリを置かないようにしたりすることがある。

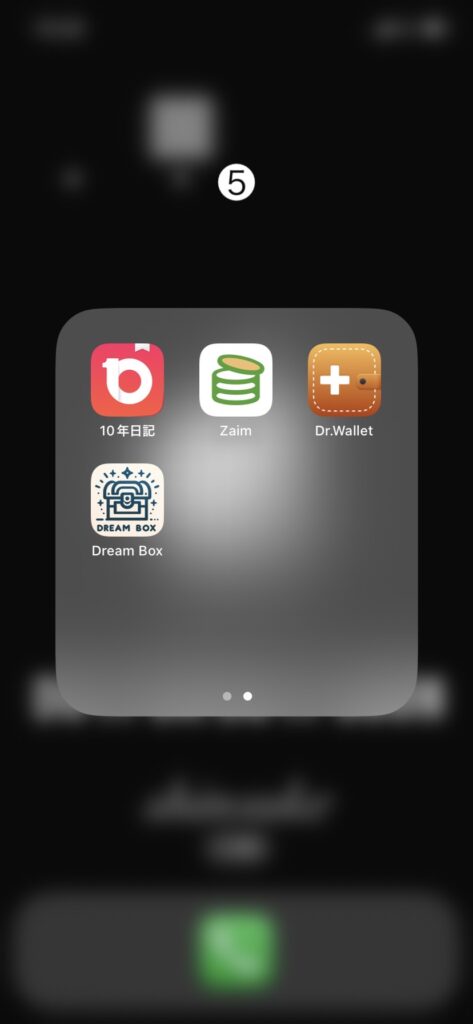

私は以下のように画面をレイアウトしている。

アイコンを開くとこんな感じだ。

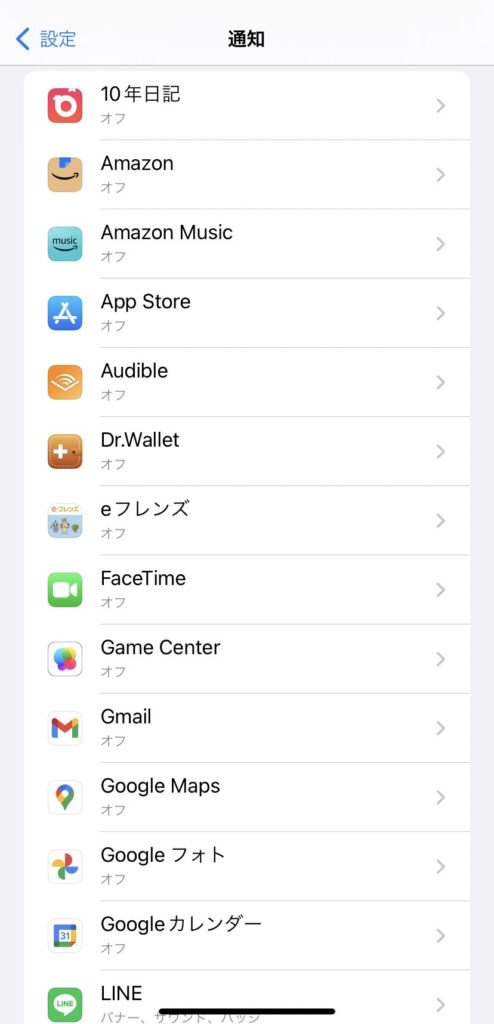

アプリの通知オフ

これはすでにやっている人もいるかもしれない。

基本的にすべてのアプリの通知を切っている。

なのでトップ画面に通知が来ることはないし、音が鳴ることもない。

唯一、電話とLINE電話だけは音が鳴るようにしている。

ただ、基本的にマナーモードにしているので電話が来ても鳴らない。

➋スマホを見にくくする

スマホを見にくくするというのはシンプルに白黒にするということだ。

テクニカルであるが、これは効果絶大である。

最初は白黒の画面に違和感があるが、数日すると慣れる。

白黒の画面は魅力的でない。

なので、見るとすぐに飽きてくる。

一方でカラーだと刺激的で見るだけで脳が快楽を覚えてしまうのだ。

iPhoneなら以下設定で白黒にできる。

設定(アプリ)>アクセシビリティ>画面表示とテキストサイズ>カラーフィルタ(ON)>グレイスケール

私も基本的には白黒の画面にしている。

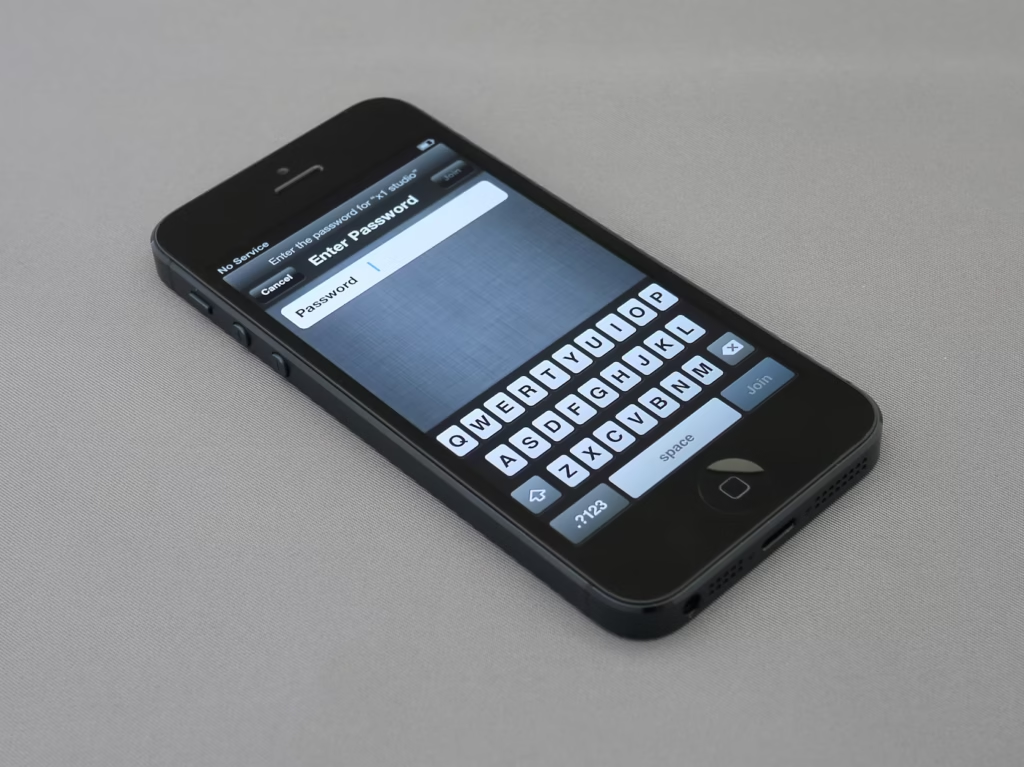

➌スマホにアクセスしづらくする

スマホにアクセスしづらくする方法は大きく二つある。

・スマホの手入力パスコードの設定

・スマホを近くに置かない

スマホのパスコードの設定

多くの人がセキュリティのためにパスコード(パスワード)を設定しているはずだ。

ただ、ほとんどの人が顔認証や指紋認証のロック解除を使用しているだろう。

確かに便利だし、取り出したときにすぐに使用できる。

だが、それが大きな罠である。

スマホと距離を置くためにはスマホにアクセスする時に「考える時間」「めんどくさいと感じる時間」が重要である。

そうすることで、繰り返しスマホを開くことを防ぐことができるし、

本当に必要な時にしかスマホを開かなくなるのだ。

ポイントがある。

「手入力でのパスワード(顔認証・指紋認証ではない)」

「できるだけ長いパスワード(最低10文字)」

私は「自分のフルネーム(ローマ字)+誕生日(数字)」の18文字で設定している。

スマホを近くに置かない

スマホを近くに置かない。簡単すぎて拍子抜けしただろう。

だが、これが難しい。

スマホが近くになければ触りようがない。

本当に必要な時だけ「わざわざ」と取りに行く必要が出てくるのだ。

この「わざわざ」というのがパスコード設定においてもスマホを置く場所においても非常に重要である。

スマホを近くに置かない例

- スマホを別の部屋に置いて作業する

- ちょっとした外出にはスマホを家に置いて出かける

- スマホを必要としないときにはスマホを家に置いて出かける

- 家にいるときはスマホの指定席(玄関やリビングなど)に置いておく

➍スマホの利用時間を見える化する

人は感覚的にスマホを使っていなと思っていても想像以上に使っている。

ぜひこれはスクリーンタイムを設定することで確認してもらいたい。

おすすめは画面にスクリーンタイムを出しておくことだ。

そうすることでスマホの利用時間をより意識するようになる。

スマホをできるだけ触らないようにしようという心理状況になる。

人は数値化されると意識するし、ゲームのようにすればそのゲームに勝ちたいと思うものだ。

私は一番最初のページにこのようにスクリーンタイムを表示している。

まとめ

以上がデジタル・ミニマリズム、スマホ断ちについてである。

●なぜ、スマホとの距離を置くべきか?(スマホ断ち)

・スマホというよりSNSが悪の根源

・「依存」のメカニズム

〇間歇強化

〇承認欲求

・スマホ依存による悪影響

〇疲労感

〇幸福度の低下

〇集中力低下●デジタル・ミニマリズム(スマホ断ち)のやり方

①スマホアプリを最適化する(アプリを減らす)

➊‘‘必須ではない‘‘アプリ(デジタルデバイス)を決める

どれが‘‘必須ではないか‘‘どれが‘必須であるか‘‘という基準で選ぶ。

くれぐれも‘‘便利‘‘と‘‘必須‘‘を混同しないこと。

➋30日間、ルールを決めて休止する

ルールにおいては「制限をかけたルール」にすることが重要だ。

┗「普段はアクセスしづらくしておくこと」

➌休止したアプリを選考し、再導入する

30日間の休止時間によってもたらされたまっさらな状態からスタートして、

厳格な基準をパスしたアプリ(デジタルデバイス)だけを生活に入れなおすことだ。

<選考基準>

・自身の価値観に準ずる大事な事柄を後押しするか?

・大事なことがらを支援する最善の方法であるか?

・いつ、どのようにスマホ(デジタルデバイス)を利用するかを

具体的にルールを定めた上で、利用することで生活に貢献できるか?

②スマホを使いにくくする

➊アプリを見えにくくする

・スマホのホーム画面のレイアウト変更

・アプリの通知オフ

➋スマホを見にくくする

・シンプルに白黒にする

設定(アプリ)>アクセシビリティ>画面表示とテキストサイズ>

カラーフィルタ(ON)>グレイスケール

➌スマホにアクセスしづらくする

・スマホのパスコードの設定

「手入力でのパスワード(顔認証・指紋認証ではない)」

「できるだけ長いパスワード(最低10文字)」

・スマホを近くに置かない

➍スマホの利用時間を見える化する

トップ画面にスクリーンタイムを表示設定すること

かなり長かったが、最後まで見てくれてありがとう。

すべてが正解ではない。見ている人に合ったやり方こそ正解である。

ただ、書籍の内容や私の実際に活用している方法を基に紹介した。

一つでもいいと思ったら、今すぐに試してもらいたい。

やってだめなら基に戻せばいいだけ。

ノーリスク、ハイリターンだ。

知識やノウハウだけあっても意味がない。

人生を変えるために大切なのは行動であり、習慣である。

迷ったときには二つの選択肢がある。

やるか、すぐやるか

見てくれている人の人生、習慣が少しでもより良くなることを願って。

最後までご覧いただきありがとうございます。

ブログの内容を動画にまとめてYouTubeにUPしています。

見ていただけると幸いです。

https://www.youtube.com/@habituation-laboratory